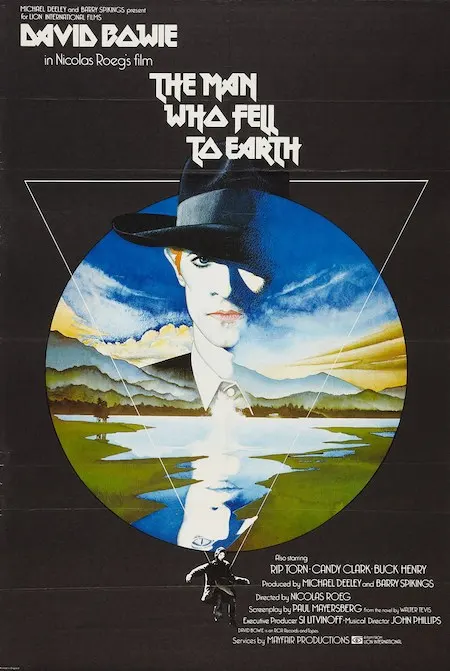

Walter S. Tevis es un autor que a mi parecer no tiene el reconocimiento que se merece. Es creador de Gambito de Dama, cuya adaptación en Netflix fue el furor en las redes sociales, de El hombre que cayó a la Tierra, que fue llevada a la pantalla grande con David Bowie en el papel principal y de algunos cuentos cortos que publicó en Esquire, Playboy, Cosmopolitan y Galaxy Science Fiction. Este cuento fantástico apareció en la legendaria revista El cuento.

Una ballena en la piscina

El guardián tuvo alguna sospecha cuando hasta él llegó el olor. Ello constituía por sí solo un milagro: el aire matinal de Arizona estaba saturado de algas y agua salada. Acababa de abrir la puerta de entrada, y cuando llegó a los vestidores lo golpeó el olor. Siendo un viejo, que desconfiaba de sus sentidos, no quiso correr ningún riesgo, y menos en la ciudad más adentro del desierto. Olía a aire de océano, del océano profundo y lejano, del océano de verdes aguas, con sus algas y su sal.

Cosa curiosa: el guardián era muy viejo y estaba cansado, y a esa hora de la mañana, cuando todo parece irreal, sobre todo a los ancianos, lo primero que hirió su sensibilidad fue un temblor apenas perceptible de sus viejas fibras, una reminiscencia que surgió de lo más profundo de su ser y lo llevó a cincuenta años atrás, cuando era joven en San Francisco y había ido a admirar los grandes veleros en la bahía, descubriendo el aroma del mar, ese aroma de todos los tiempos, tan puro y tan sucio. Pero el recuerdo sólo duró un segundo. Dio paso a la sorpresa, luego a la cólera, en esa ciudad del desierto, en la puerta de la gran piscina municipal, visitada por los recuerdos de un día pasado al borde del océano en los años mozos.

— Diablos, ¡qué sucede aquí! —murmuró el anciano.

Nadie lo escuchó, a no ser el niño que esperaba fuera, apoyado contra la reja a través de la cual miraba asombrado la piscina. Estaba allí desde antes de la llegada del guardián, con una bolsa de papel color café en su mano sucia. El guardián no se fijó en él: los muchachos se pasaban el día

alrededor de la piscina, sobre todo en verano. Una plaga. En todo caso, escuchara o no las palabras del anciano, nada dijo.

El guardián atravesó el vestidor con piso de cemento. No se detuvo para leer la diaria cosecha de obscenidades dibujadas en las paredes de madera de las cabinas. Pasó directamente al vestíbulo de mosaicos, atravesó la tina para desinfectarse los pies y llegó a la gran playa de cemento, al borde de la piscina.

Existen cosas que es imposible imaginar: había una ballena dentro del agua.

Pero no era una ballena ordinaria, una ballena de todos los días. Esta era una criatura gigantesca, una ballena de verdad, un verdadero leviatán —treinta metros de largo y diez de ancho— con una cola que alcanzaba las dimensiones de un vagón y una cabeza tan lisa como el puño de un titán. Una ballena azul, un monstruo de edad respetable con una piel que brillaba al sol, con una colonia de anatifes pegados a su vientre grisáceo y sus dos ojos diminutos velados por los años, la miopía y la sabiduría. De un extremo de su boca colgaban las algas; las ventosas de los calamares habían dejado sus marcas por toda la cabeza, y en el espesor insensible de su grasa se erguía un pedazo de arpón oxidado. Yacía en el fondo de la alberca, con su dorso, como una montaña, sobresaliendo por encima del agua, y sus enormes labios expresando satisfacción y beatitud a la vez. No dormía, pero parecía estar a gusto en el lugar tan incongruente donde se hallaba.

Y ese olor…ese potente olor venido desde el mar, nuestra fuente de vida, ese olor de salmuera, de conchas, de algas, olor magnífico y tan viejo como la Creación, peste del mundo de los primeros tiempos y del mundo por venir. Por lo que fuera, era una ballena soberbia.

El pánico no se apoderó en seguida del guardián; sólo más tarde. De repente, el viejo articuló de manera bastante prosaica: “Hay una ballena en la piscina. Una maldita ballena.” Esas palabras no se dirigían a nadie, pero podían dirigirse a todo el mundo. Tal vez lo oyera el niño, pero el hecho es que nadie llegó del otro lado del enrejado.

Durante diez minutos, el guardián permaneció plantado, soñando. Pensó en muchas cosas, en lo que desayunó por la mañana, en lo que le dijo su mujer al despertarlo. En algún lugar, en medio de sus pensamientos, entrevió vagamente al niño con su bolsa de papel color café, y su mente razonó sin darse cuenta, como suele ocurrir en tales circunstancias: Un niño de seis años. Lo que lleva en la bolsa tal vez sea un sándwich de huevos duros. O un plátano. O una manzana. Pero no se hizo ninguna pregunta en relación con la ballena, por la sencilla razón de que no sabía qué preguntarse. Miraba asombrado aquella masa inconcebible que yacía frente a él, la cabeza casi enteramente sumergida en el fugar más profundo, cerca del trampolín, y un lóbulo de la cola que golpeaba el agua en la parte reservada a los niños.

La ballena respiraba lentamente. El guardián respiraba lentamente mirando sin parpadear, a pesar de los primeros rayos del sol, observando estúpidamente el milagro de ochenta y cinco toneladas. El niño seguía con su bolsa de papel, bien agarrada con sus dedos, y miraba a la ballena también. El sol se elevaba por el este, por encima del desierto, y sus rayos jugaban sobre el dorso aceitoso del cetáceo produciendo reflejos rojos y púrpuras.

Y, de repente, la ballena vio al guardián. Como su vista era débil, quedó cierto tiempo observándolo con atención. Luego, arqueando su espalda con aterradora potencia, maciza y graciosa al mismo tiempo, levantó su cola hasta seis metros y la dejó caer en un movimiento que pareció algo lento para castigar sin violencia la superficie de la alberca. Cuatrocientos litros de agua saltaron de la piscina, lo suficiente para inundar al guardián y sacarlo del estado semi hipnótico en que se encontraba.

Retrocedió de un salto, temblando sobre sus débiles piernas, la cara pálida y lanzó una mirada aterrorizada en todas direcciones. Pero no vio a nadie, aparte de la ballena y el niño. “Está bien, está bien”, murmuró. Al oírlo, cualquiera hubiera creído que acababa de descubrir por qué estaba la ballena en la piscina y que nadie podría decirle nada que no supiera ya. “Está bien”, dijo, mirando hacia la ballena, y dando media vuelta se fue corriendo.

Corrió cuanto pudo hacia el centro de la ciudad, hacia la calle principal, hacia el banco, donde sabía que encontraría al presidente del Comité de Gestión de Establecimientos Públicos, el único hombre que de un modo u otro —tal vez dándole instrucciones por escrito— podría sacarlo de ese embrollo. Corrió hacia la ciudad, donde las cosas son como debe ser. Corrió como nunca lo había hecho, ni siquiera de joven. Corrió para huir del único milagro que había presenciado en su vida, y de la mayor criatura del Señor.

Cuando el guardián huyó, el niño quedó largo rato contemplando a la ballena. Su rostro seguía impasible como una máscara, pero su corazón latía con fuerza, emocionado y enternecido por todas las ballenas y por aquella en particular la única que él, niño de Arizona, pudiera ver jamás en su vida. Luego comprendió que pronto llegarían los hombres, y que ese instante inolvidable pasado con su ballena llegaría a su fin. Entonces, alzando despacio la bolsa de papel hasta su cara, la entreabrió con precaución. La bolsa se agitó con varias sacudidas, como si un animal se encontrara cautivo y estuviera haciendo esfuerzos desesperados por salir.

—¡Estate quieto! —le ordenó el pequeño con voz amenazadora. Del interior surgió una voz, una voz aguda, colérica y con fuerte acento galés.

—Está bien—decía la voz—. Está bien, jovencito, cuyo nombre ignoro. Supongo que estás dispuesto a formular el segundo.

El niño sujetaba con fuerza la bolsa entre el pulgar y el índice. Miró por la estrecha abertura.

—Sí —dijo, con las cejas fruncidas—. Creo que sí

Cuando el guardián regresó, acompañado de dos hombres, la ballena ya no estaba. Tampoco el niño. Pero persistía el olor marino, la gran mancha al borde de la piscina, y dentro del agua. guirnaldas de algas oscuras que flotaban en la superficie, lejos del océano de donde hablan venido.

Walter S. Tevis (San Francisco, California, 1928) escribió más de veinte relatos a lo largo de su vida que publicó en revistas como Cosmopolitan, Esquire, Playboy, The Saturday Evening Post. En 1963 publicó El hombre que cayó en la tierra, novela que él mismo consideró una «velada autobiografía» de su enfermiza infancia y se considera un clásico de la ciencia ficción. Esta novela fue adaptada al cine en 1976 con David Bowie en el papel principal.

***

Si te gustó este cuento compártelo . Si me ayudas los gatos de Ulthar te recompensarán .