Lovecraft puso su pluma al servicio de otros cuando pasó por estrecheces económicas. De este período vienen los escritos que a menudo se publican con el nombre de “colaboraciones”.

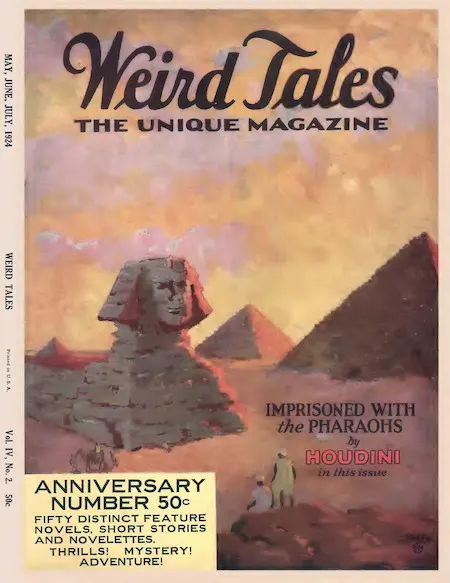

La legendaria revista Weird Tales pasaba por un mal momento. El fundador y dueño de ésta, J. C. Henneberger, decidió contratar a Harry Houdini, quien en ese año estaba en la cima de su carrera, con la idea de que éste escribiera historias cortas para la revista. El mago contrató a su vez a tres escritores que crearan para él los cuentos de esta tarea.

El tercero fue H.P. Lovecraft.

Under the Pyramids “Bajo las pirámides” fue el título que el genio de Providence le dio a su borrador, pero cuando se publicó la historia se tituló Imprisoned With The Pharaohs “Encerrado con los faraones”

Lovecraft aceptó este trabajo gracias a que Henneberg le ofreció dinero por adelantado. El cuento corto se publicó en la edición de mayo-junio-julio de 1924 de Weird Tales, con todo el crédito atribuido a Houdini hasta la reimpresión de 1939.

El título Bajo las pirámides se obtuvo de un artículo de Lovecraft publicado en The Providence Journal, el 3 de marzo de 1924.

A continuación te dejo el cuento:

Bajo las pirámides

I

El misterio llama al misterio. Siempre, desde que alcancé amplio renombre como ejecutor de hazañas inexplicables, me he topado con extraños sucesos e historias que, dada mi fama, la gente ha tendido a casar con mis intereses y actividades. Unos eran triviales e irrelevantes, otros profundamente dramáticos e intrigantes, y alguno fruto de extrañas y peligrosas experiencias, y los ha habido que me han involucrado en dilatadas investigaciones científicas e históricas. Ya he hablado, y seguiré haciéndolo, con suma libertad acerca de muchas de tales materias; pero hay una que expongo ahora con gran renuencia y que solo cuento tras una agobiante y persuasiva sesión por parte de los editores de esta revista, que habían oído vagos rumores sobre la historia a otros miembros de mi familia.

Lo que hasta ahora he callado tuvo lugar durante mi visita, no profesional, a Egipto, hace catorce años, y he guardado silencio por diversos motivos. Por una parte, soy contrario a explotar algunos hechos ciertos e incontrovertibles, y unas condiciones obviamente ignoradas por la multitud de turistas que se agolpan ante las pirámides; condiciones al parecer ocultadas con la mayor de las diligencias por las autoridades de El Cairo, que no pueden ser totalmente ignorantes de ellas. Por otra parte, me disgusta recordar un incidente en el que mi propia y fantasiosa imaginación puede haber jugado tan gran papel. Lo que vi —o creí ver—, sin duda, no tuvo lugar; sin embargo, debe ser contemplado como fruto de mis entonces recientes lecturas sobre egiptología, así como las especulaciones a las que el ambiente, de forma natural, dio pie. Tales estímulos imaginativos, magnificados por la excitación producida por un suceso ya de por sí bastante terrible, sin duda propiciaron el culminante horror de esa noche acaecida hace tanto tiempo.

En enero de 1910 había terminado un compromiso profesional en Inglaterra y firmé un contrato para una gira por los teatros australianos. Se me concedió tiempo más que de sobra para realizar el viaje, y opté por convertir la mayor parte de este en la clase de periplo que me interesaba; así que, acompañado por mi esposa, bajé cómodamente al continente y embarqué en Marsella, en el vapor de la P. O. Malwa, con destino a Port Said. Partiendo de allí, me proponía visitar los principales lugares históricos del Bajo Egipto, antes de partir definitivamente hacia Australia.

El viaje resultó agradable en sí mismo, sazonado por algunos de esos divertidos incidentes que acontecen a un mago fuera de su trabajo. Yo había querido mantener mi nombre en secreto para gozar de un viaje tranquilo, pero acabé traicionándome a mí mismo por culpa de un compañero de profesión, cuyo afán de asombrar a los pasajeros con trucos vulgares me movieron a repetir y sobrepasar sus hazañas en una forma que resultó bastante destructiva para mi intención de mantener el incógnito. Menciono esto a causa sus consecuencias últimas; algo que debí haber previsto antes de desenmascararme en un buque cargado de turistas que estaban a punto de desparramarse por el valle del Nilo. Lo que conseguí fue anunciar mi identidad adondequiera que fuera, privándonos a mi esposa y a mí mismo del plácido anonimato con el que habíamos soñado. ¡Así que, viajando para satisfacer mi curiosidad, me vi obligado a ser yo mismo objeto de curiosidad!

Habíamos llegado a Egipto en busca de impresiones pintorescas y místicas, pero encontramos poco de todo eso una vez que el barco, arribando a Port Said, desembarcó a sus pasajeros en pequeñas lanchas. Dunas bajas de arena, oscilantes boyas marcando los bajíos y un pequeño y monótono barrio europeo sin nada de interés excepto la gran estatua de Lesseps, lo que nos llevó a ansiar el encontrar algo más digno de nuestro interés. Tras cierta discusión, decidimos ir a El Cairo y a las pirámides, y con posterioridad, a Alejandría para embarcar en la nave australiana, así como para disfrutar de cualquier imagen grecorromana que pudiera brindarnos esta antigua metrópoli.

El viaje en tren resultó bastante tolerable, y no duró más de cuatro horas y media. Vimos mucho del Canal de Suez, ya que seguimos su dirección hasta llegar a Ismailía, y más tarde gozamos del viejo Egipto mediante una ojeada al restaurado canal de agua dulce construido durante el Imperio Medio. Luego, al fin, pudimos ver El Cairo resplandeciendo en medio de la anochecida; una constelación centelleante que se convirtió en fulgor cuando por fin nos detuvimos en la gran Gare Centrale.

Pero de nuevo nos esperaba el desencanto, porque todo cuanto vimos resultaba europeo, a excepción de la gente y sus ropas. Un prosaico metro nos llevó hasta una plaza abarrotada de carros, carruajes y tranvías, resplandeciendo esplendorosa por las luces eléctricas que brillaban en los altos edificios; mientras que aquel mismo teatro que en vano había tratado de contratarme para actuar, y al que más tarde asistiría como espectador, había sido rebautizado recientemente con el nombre de «American Cosmograph». Nos albergábamos en el Hotel Shepherd, al que llegamos en un taxi que corrió por calles anchas y de elegante diseño, y, perdidos entre el perfecto servicio de restaurante, de ascensores, y entre las amplias comodidades angloamericanas, el misterioso este y el inmemorial pasado nos parecieron sumamente lejanos.

Al día siguiente, no obstante, nos precipitamos gustosos en el corazón de una atmósfera propia de las Mil y Una Noches, y a través de las calles serpenteantes y los exóticos perfiles de El Cairo, la Bagdad de Harum al-Raschid pareció vivir de nuevo. Conducidos por nuestra Baedeker, fuimos hacia el este, pasando los Jardines de Ezbekiyeh, a lo largo del Mouski, en busca del barrio nativo, y pronto nos encontramos confiados a un vocinglero cicerone quien —a despecho de posteriores acontecimientos— era sin duda de lo más competente en su oficio. Solo a posteriori caí en la cuenta de que debía haber recurrido al hotel para conseguir un guía con licencia. Este hombre, un sujeto afeitado, de voz particularmente profunda y aspecto relativamente limpio, que tenía aspecto de faraón y se hacía llamar «Abdul Reis el Drogman», parecía gozar de gran ascendencia sobre el resto de sus colegas, aunque después la policía aseguró no saber nada de él, sugiriendo que reis es simplemente un apelativo para alguien con autoridad, mientras que «Drogman» es sin duda nada más que una torpe variante de la palabra que designa al jefe de un grupo turístico: dragoman.

Abdul nos condujo entre maravillas tales que, para nosotros, hasta entonces, solo habían sido lecturas y sueños. El viejo El Cairo en sí mismo es un libro de cuentos y un sueño… laberintos de angostos pasadizos, fragantes de secretos aromáticos; balcones y miradores cuajados de arabescos, a punto de tocarse sobre las calles adoquinadas; vorágines de tráfico oriental y gritos extraños; látigos chasqueando, carros traqueteando, monedas tintineando y burros rebuznando; calidoscopios de vestimentas multicolores, velos, turbantes y tarbushes; aguadores y derviches, perros y gatos, adivinos y barberos, y, imponiéndose sobre todo ello, la cantinela de los mendigos ciegos, acurrucados en nichos, y el sonoro cántico de los almuecines desde lo alto de minaretes que se perfilan delicadamente contra un cielo de un azul profundo e inalterable.

Los bazares, techados y más antiguos, eran apenas menos atractivos. Especias, inciensos, abalorios, sedas y cobre… el viejo Mohmud Suleiman sentado con las piernas cruzadas entre sus blandas redomas mientras unos jóvenes parlanchines machacaban mostaza en el capitel ahuecado de una antigua columna clásica; romana de estilo corintio, quizás procedente de los alrededores de Heliópolis, donde Augusto estacionó a sus tres legiones egipcias. La antigüedad comenzaba a mezclarse con el exotismo. Y luego las mezquitas y el museo; todo lo vimos, intentando que nuestro disfrute de lo arábigo no sucumbiera al encanto más oscuro y fúnebre del Egipto faraónico por culpa de los inapreciables tesoros mostrados en los museos. Tal había de ser nuestro clímax y, mientras tanto, nos concentrábamos en las medievales glorias sarracenas de los califas, cuyas magníficas mezquitas-tumba formaban una necrópolis resplandecientemente fantasmal a borde del desierto árabe.

Finalmente, Abdul nos condujo por la Sharia Mohammed Alí hasta la antigua mezquita del sultán Hasán y a Babel-Azab, flanqueada por torres, más allá de la cual arranca el pasaje de peldaños, discurriendo entre paredes, que lleva a la poderosa ciudadela, construida por el mismísimo Saladino con piedras de pirámides olvidadas. Escalamos ese risco ya en el ocaso, contorneando por la moderna mezquita de Mohammed Alí, y luego miramos abajo, asomados al vertiginoso parapeto sobre el místico El Cairo; místico El Cairo, todo dorado, con sus cúpulas talladas, sus etéreos minaretes, sus jardines iluminados. A lo lejos, allende de la ciudad rematada por la gran cúpula romana del museo nuevo y aún más allá —cruzando el críptico y amarillo Nilo, que es la madre de eras y dinastías—, se encuentran las amenazadoras arenas del desierto líbico, ondulantes e iridiscentes, malditas por antiguos misterios. El sol rojo estaba ya bajo, cediendo ante el frío implacable de la noche egipcia y, mientras se mantenía al borde del mundo como ese antiguo dios de Heliópolis —Ra-Harkte, el sol del Horizonte—, vimos siluetearse contra ese holocausto bermejo los negros perfiles de la pirámide de Gizeh, las arcaicas tumbas que ya tenían un millar de años cuando Tutankamon se sentó en su trono dorado de la distante Tebas. Entonces supimos que ya no teníamos nada que hacer en El Cairo sarraceno y que debíamos disfrutar de los más profundos misterios del Egipto primordial… la negra Kem de Ra y Amón, Isis y Osiris.

A la mañana siguiente visitamos las pirámides, cruzando en coche Victoria por el gran puente del Nilo, con sus leones de bronce, hacia la isla de Ghizered con sus masivos árboles Iebbakh y el puente inglés, más pequeño, que lleva a la orilla occidental. Fuimos por la orilla, bajo grandes ramajes de Iebbakhs, y cruzamos los vastos parques zoológicos rumbo al suburbio de Gizeh, donde, con mucha oportunidad, se había abierto un nuevo puente hacia El Cairo. Entonces, volviéndonos tierra adentro a través de la Sharia-el-Haram, cruzamos un área de canales cristalinos y míseros poblados nativos hasta tener ante los ojos el objetivo de nuestro viaje, hendiendo las brumas del alba y arrojando imágenes invertidas en los charcos de las cunetas. Cuarenta siglos de historia, tal y como dijera Napoleón a sus soldados, nos contemplaban.

La carretera subía bruscamente, hasta que finalmente alcanzaba el intercambiador entre la estación de tranvías y el hotel Mena House. Abdul Reis, que, dando muestras de su capacidad, nos había conseguido entradas para las pirámides, parecía contar con cierto ascendiente ante los numerosos, aullantes y ofensivos beduinos que habitaban una mísera y sucia aldea, situada a cierta distancia, y que se dedicaban a importunar fatigosamente a los viajeros, ya que los mantuvo a raya y aun nos proporcionó un par de camellos, cabalgando él mismo un burro, y asignando la guía de nuestros animales a un grupo de nombres y mozos que demostraron ser más costosos que útiles. La zona a cruzar era tan estrecha que apenas hubiéramos necesitado camellos, pero tampoco nos pesó el añadir a nuestras experiencias esa dificultosa forma de viajar por el desierto.

Las pirámides se alzan en una elevada meseta de roca, en un grupo que es casi el más norteño de la serie de cementerios reales y aristocráticos construidos en las inmediaciones de Menfis, la desaparecida capital enclavada en la misma orilla del Nilo, algo al sur de Gizeh, que floreció entre los años 3400 y 2000 a. C. La pirámide mayor, que se encuentra cercana a la moderna carretera, fue edificada por el rey Kéops o Kufu en torno al 2800 a. C., y tiene más de ciento treinta y seis metros de altura. Colocada al sudoeste de ella se encuentran, sucesivamente, la Segunda Pirámide, construida una generación después por el rey Kefrén y que, aunque es ligeramente más pequeña, parece más grande por encontrarse en un terreno más elevado, y luego la Tercera Pirámide, mucho más pequeña, del rey Micerino, construida en torno al 2700 a. C. Y, cerca del borde de la meseta y justo al este de la Segunda Pirámide, con el rostro seguramente modificado para formar un retrato colosal del rey Kefrén, su real restaurador, se eleva la monstruosa esfinge… hermética, sardónica y sabia más allá del recuerdo de la humanidad.

Pirámides menores, así como restos de otras de su clase, se encuentran en varios sitos, y toda la meseta se encuentra horadada por las tumbas de dignatarios de rangos inferiores al real. Estas últimas fueron llamadas en un principio mastabas, o estructuras de piedra con forma de banco, colocadas sobre las profundas fosas fúnebres, tal como fueron descubiertas en otros cementerios menfitas y como se reproduce en la Tumba de Perneb en el Museo Metropolitano de Nueva York. En Gizeh, no obstante, todo trazo visible de esto ha sido borrado por el tiempo y los expolios, y solo las tumbas excavadas en la roca, bien bloqueadas por la arena, bien despejadas por los arqueólogos, se mantienen para atestiguar que sacerdotes y deudos ofrecían alimentos y oraciones al remanente ka o principio vital del difunto. Las pequeñas tumbas contienen capillas en sus mastabas o superestructuras de piedra, pero las capillas mortuorias de la pirámide, donde yace el real faraón, eran templos separados, cada uno situado al este de su correspondiente pirámide, y conectados por una calzada a una enorme capilla de entrada o propileo al borde de la meseta rocosa.

La capilla de acceso que conduce a la Segunda Pirámide, casi totalmente enterrada por los movimientos de arena, se abre subterránea al sudeste de la Esfinge. Una larga tradición la señala como «El Templo de la Esfinge», y quizás debiera ser llamada así si, de hecho, la Esfinge representa al constructor de la Segunda Pirámide, Kefrén. Hay historias inquietantes acerca de la Esfinge y cómo era antes de Kefrén, pero, cualesquiera que fueran sus facciones, el monarca las reemplazó por las suyas propias para que el hombre pudiera contemplarlas sin miedo. Fue en este gran templo de acceso donde se encontró la estatua de diorita, a tamaño real, de Kefrén, ahora en el Museo de El Cairo; una estatua que me hizo estremecer cuando la contempló. No estoy seguro de que el edificio haya sido excavado por completo, pero en 1910 la mayor parte seguía aún enterrada, con el acceso firmemente cerrado de noche. Los trabajos estaban a cargo de los alemanes, y la guerra, u otros motivos, deben haberlos interrumpido. Daría lo que fuera, a tenor de mi experiencia y de ciertos rumores de beduinos, considerados sin fundamento o desconocidos para la gente de El Cairo, por saber qué ha pasado con cierto pozo situado en un pasadizo transversal, en el que las estatuas del faraón fueron encontradas curiosamente yuxtapuestas con estatuas de babuinos.

La carretera, según la recorríamos esa mañana con nuestros camellos, hacía una curva cerrada, dejando a la izquierda los cuarteles de madera de la policía, la estafeta de correos, los almacenes y las tiendas, enfilando hacia el sur y el este en un giro completo que escalaba por la meseta rocosa y nos encaraba al desierto, al socaire de la Gran Pirámide. Pasada esa ciclópea construcción, contorneamos la cara oriental para encontrarnos ante un valle de pirámides menores, más allá del cual el eterno Nilo centelleaba al este y el desierto eterno brillaba al oeste. Muy cerca se encontraban las tres pirámides mayores, la más grande de ellas desprovista de cualquier revestimiento, mostrando su mole de grandes rocas, mientras que las otras dos mantenían aquí y allá la ingeniosa protección que en tiempos les otorgara un aspecto liso y acabado.

Entonces descendimos hacia la Esfinge y permanecimos silenciosos bajo el hechizo de aquellos terribles ojos ciegos. En su inmenso pecho pétreo podíamos distinguir apenas el emblema de Ra-Harakte, por el cual la Esfinge fue atribuida erróneamente a una dinastía posterior, y, aunque la arena cubría la tablilla que sostenía entre las grandes zarpas, recordamos lo que Tutmosis IV inscribiera en ella, así como el sueño que tuvo siendo príncipe. La sonrisa de la Esfinge nos incomodaba levemente, llevándonos a especular sobre la leyenda que hablaba de pasadizos subterráneos abiertos bajo la monstruosa criatura, llevando abajo, abajo, hacia profundidades que nadie había osado intuir… profundidades conectadas con misterios más viejos que las dinastías egipcias descubiertas, gozando de una siniestra relación con la persistencia de dioses anómalos, de cabeza de animal, del antiguo panteón nilótico. Entonces, también, me hice una pregunta ociosa cuyo espantoso significado no cobraría relevancia hasta horas después.

Otros turistas comenzaban ahora a adelantarnos, y nos dirigimos hacia el Templo de la Esfinge, devorado por la arena y a unos cuarenta y cinco metros al sudeste de lo que antes mencioné como la gran puerta de la calzada que lleva a la capilla mortuoria de la Segunda Pirámide, en la meseta. La mayor parte se encontraba aún bajo tierra y, a pesar de que desmontamos y descendimos por un moderno pasadizo, hasta el corredor de alabastro y el salón de columnas, tuve la impresión de que ni Abdul ni el encargado alemán nos lo habían mostrado todo. Después de eso, realizamos la consabida visita a la meseta de las pirámides, examinando la Segunda Pirámide y las peculiares ruinas de su capilla mortuoria, al este, la Tercera Pirámide y sus satélites en miniatura situados al sur, así como la capilla a oriente, las tumbas de roca y las excavadas, propias de la Cuarta y Quinta Dinastía, además de la famosa Tumba de Campbell, cuyo sombrío foso se precipitaba a lo largo de dieciocho metros hasta un siniestro sarcófago que uno de nuestros camelleros limpió de la molesta arena tras un vertiginoso descenso mediante una cuerda.

Después nos perturbaron el griterío en la Gran Pirámide, donde los beduinos asediaban a un grupo de turistas con ofertas para guiarlos hasta la cumbre o demostrarles su rapidez mediante solitarios viajes arriba y abajo. Se dice que el mejor registro de ascenso y descenso está en siete minutos, pero muchos robustos jeques e hijos de jeques nos aseguraron que podrían reducirlo a cinco con el adecuado impulso de un generoso baksheesh. No les suministramos tal impulso, aunque dejamos que Abdul nos llevase hasta arriba, logrando una vista de magnificencia sin igual, que incluía no solo El Cairo, remoto y resplandeciente, con su coronada ciudadela recortándose contra el telón de fondo de las colinas violetas y doradas, sino todas las pirámides del distrito menfita, desde Abu Roash al norte hasta Dashur, al sur. La pirámide escalonada de Sakkara, que marca la transición de la baja mastaba a la verdadera pirámide, se divisaba clara y seductoramente en la arenosa distancia. Fue cerca de ese monumento de transición donde se descubrió la afamada Tumba de Perneb, más de 640 kilómetros al norte del pétreo valle tebano donde duerme Tutankamon. De nuevo, el temor puro me obligó a guardar silencio. La perspectiva de una antigüedad tal, así como los secretos que cada añoso monumento parecía guardar y atesorar, me henchían de un sentido de reverencia e inmensidad como nada más en este mundo podría haber logrado.

Fatigados por el ascenso, y disgustado por los inoportunos beduinos, cuyos actos parecían violar todas las reglas del buen gusto, obviamos la fatigosa entrada a los estrechos pasadizos inferiores de las pirámides, aunque vimos a algunos de los turistas más avezados preparándose para el sofocante reptar a través del más poderoso monumento de Kéops. Una vez que despedimos y gratificamos a nuestra escolta local, y cuando cabalgábamos de vuelta a El Cairo, en compañía de Abdul Reis, medio lamentábamos ya nuestra omisión. Se contaban cosas fascinantes acerca de pasajes inferiores de las pirámides, no consignados en las guías, pasajes cuyos accesos habían sido apresuradamente bloqueados y ocultos por ciertos arqueólogos que los habían descubierto y comenzado a explorar, y que ahora no decían palabra acerca del asunto. Por supuesto, tales rumores carecían por completo de base, pero resultaba curioso ver con cuanta insistencia se prohibía a los visitantes entrar de noche en las pirámides, o recorrer los pasadizos más inferiores, así como la cripta de la Gran Pirámide. Quizás en este último caso eso se debía al temor al efecto psicológico; el que el visitante pudiera sentirse atrapado bajo un gigantesco mundo de sólidos sillares, enlazado con el mundo cotidiano mediante ese simple pasadizo por el que solo podía arrastrarse y que cualquier accidente o atentado podía obturar. Todo aquello nos parecía tan asombroso y fascinante que decidimos rendir una nueva visita a la meseta de las pirámides a la primera ocasión. Pero tal oportunidad llegó mucho antes de lo que yo esperaba.

Esa tarde, los miembros de nuestro grupo se encontraban bastante fatigados después del agotador programa del día, así que me fui a solas con Abdul Reis a dar un paseo por el pintoresco barrio árabe. Aunque ya lo había visitado a la luz del día, deseaba estudiar las callejas y los bazares en la oscuridad, cuando sombras enriquecidas y resplandores añejos podrían añadirle encanto e ilusión fantástica. Había menos gente, pero aún era abundante y ruidosa, cuando nos topamos con una una banda de bulliciosos beduinos en el SukenNahhasin, o bazar de los forjadores de latón. Su jefe en apariencia, un insolente mocetón de pesadas facciones y tarbush insolentemente terciado, se fijó en nosotros, y evidentemente reconoció, sin grandes muestras de amistad, a mi competente, pero despectivo y desdeñoso guía. Quizás, pensé, no le gustaba esa extraña reproducción de la media sonrisa de la Esfinge que yo también había notado con divertida irritación, o puede que le disgustase la resonancia profunda y sepulcral de la voz de Abdul. De cualquier forma, el ancestral cambio de epítetos oprobiosos se hizo sumamente enconado y, antes de mucho tiempo, Ali Ziz, pues así oí llamar al desconocido, cuando no se le aplicaba un apelativo peor, comenzó a tironear violentamente de la vestimenta de Abdul; una acción que tuvo pronta réplica, llevando a un violento altercado en el que ambos combatientes perdieron sus sempiternos tocados y en el que hubieran terminado en estado aún más calamitoso de no haber mediado yo mismo, separándolos por la fuerza.

Mi interposición, al principio mal recibida por ambas partes, logró finalmente establecer una tregua. Sombríamente, cada beligerante recompuso su talante y vestimenta, y, adoptando una actitud de dignidad tan profunda como repentina, cerraron un curioso pacto de honor del que pronto supe se trataba de una costumbre de gran antigüedad en El Cairo; un trato para solventar sus diferencias mediante una pelea a puñetazos en lo alto de la Gran Pirámide, luego que se hubiera ido el último turista de los que desean contemplar está a la luz de la luna. Cada luchador iría acompañado por un grupo de padrinos, y el asunto se solventaría a medianoche mediante asaltos, al modo más civilizado posible. En todo el planteamiento del asunto había algo que excitaba enormemente mi interés. La lucha misma prometía ser única y espectacular, mientras que la idea de esa arcaica construcción dominando la antediluviana de Gizeh bajo la pálida luna, en esas horas, tocaba cada fibra de la imaginación. Mi ruego encontró a Abdul sumamente dispuesto a incluirme entre sus padrinos, así que el resto de las primeras horas de la noche estuve acompañándolo por varios tugurios de las zonas más marginales de la ciudad —sobre todo al noreste del Ezbekiyeh—, en donde reunió, uno por uno, a una formidable banda de matones para su cita pugilística.

Poco después de las nueve, montados en burros que ostentaban nombres tan reales o con reminiscencias tan turísticas como «Ramsés», «Mark Twain», «J. P. Morgan» o «Min-nehaha», cruzamos a través del laberinto de calles orientales y occidentales, atravesamos el Nilo, legamoso y erizado de mástiles, mediante el puente de los leones de bronce, y cabalgamos filosóficamente, al medio trote, entre los lebbaksh de la carretera de Gizeh. Empleamos unas dos horas en el viaje, al final del cual pasamos junto al último de los turistas de vuelta, saludamos al último tranvía y nos encontramos a solas con la noche y el pasado y la luna espectral.

Entonces vimos la inmensa pirámide al fondo de la avenida, necrófilamente aureolada por una débil amenaza de la que no creo haberme percatado a la luz del día. Aún la más pequeña de todas parecía dejar entrever un atisbo de espanto; ya que, ¿no era en esa misma donde enterraron viva a la reina Nitokris en tiempos de la Sexta Dinastía; la taimada reina Nitokris, que en cierta ocasión invitó a todos sus enemigos a una fiesta en un templo, situado a un nivel inferior al del Nilo, ¿y los ahogó a todos abriendo las compuertas? Recordé que los árabes murmuraban cosas acerca de Nitokris y evitaban la Tercera Pirámide durante ciertas fases de la luna. Thomas Moore debía estar pensando en ella cuando transcribió algo que murmuraban los barqueros menfitas.

La ninfa subterránea que habita

entre gemas sombrías y glorias ocultas…

¡La dama de la Pirámide!

Pronto como era, Ali Ziz y los suyos ya se nos habían adelantado, puesto que vimos a sus burros silueteados contra la meseta desierta de Kafr-el-Haram, hacia el mísero asentamiento árabe, cerca de la Esfinge, hacia el que nos encaminábamos, en lugar de seguir la carretera principal hacia el Mena House, donde algunos de los adormilados e ineficaces policías podían habernos avistado y detenido. Aquí, donde cochambrosos beduinos albergan a sus camellos y sus burros en las tumbas rocosas de los cortesanos de Kefrén, fuimos a través de rocas y arenas hacia la Gran Pirámide, cuyas caras consumidas por el tiempo ya remontaban ansiosamente los árabes, con Abdul Reis ofreciéndome una asistencia que no necesitaba.

Como bien sabe la mayoría de los viajeros, hace mucho tiempo que desapareció la cúspide de esta estructura, dejando una plataforma razonablemente plana de unos doce metros de lado. En este espeluznante pináculo se formó un círculo y, a los pocos instantes, la burlona luna observaba un combate que, a juzgar por los gritos de los espectadores, podría haber transcurrido en cualquier club menor atlético de Estados Unidos. Mientras observaba, sentí que algunas de nuestras menos deseables costumbres no faltaban allí, puesto que cada golpe, cada finta y cada parada traslucían la palabra «amaño» a un ojo como el mío, no del todo inexperto. Enseguida finalizó la lucha, y a pesar de mi disgusto ante los métodos, no pude por menos que sentir una especie de orgullo de patrocinador cuando proclamaron vencedor a Abdul Reis.

La reconciliación fue asombrosamente rápida, y entre los cánticos, confraternización y libaciones consiguientes, me resultó difícil de creer que hubiera tenido lugar una riña. Bastante extrañado, creí ser yo mismo el centro de atención de los antagonistas y, gracias a mis ligeros conocimientos de árabe, juzgué que se encontraban discutiendo mis habilidades profesionales, así como sobre mis fugas de toda clase de grilletes y encierros, en un tono que indicaba no solo un sorprendente conocimiento, sino una clara hostilidad y escepticismo en todo lo tocante a mis hazañas de escapismo. Poco a poco comencé a percatarme de que la antigua magia de Egipto no se había esfumado sin dejar rastro, y que fragmentos de una tradición extraña y secreta, y de ciertas prácticas sacerdotales habían subsistido subrepticiamente entre los fellahs, hasta el extremo de que las habilidades de un «hahwi» o mago extranjero eran tomadas a mal y rechazadas. Pensé en cuánto me recordaba Abdul, mi guía de voz grave, a los viejos sacerdotes egipcios o a los faraones, o a la sonriente esfinge… y no pude por menos que maravillarme.

De repente tuvo lugar algo que, en un instante, probó lo correcto de mis reflexiones y me hizo maldecir la necedad de haber aceptado los sucesos de la noche como otra cosa que no fuera un vacío y malicioso disfraz que en esos momentos demostraba ser. Sin previo aviso, y sin duda en respuesta a algún sutil signo de Abdul, la banda entera de beduinos se precipitó sobre mí y, echando mano a fuertes sogas, enseguida me ataron y afirmaron como nunca en mi vida, dentro o fuera del escenario. Al principio me debatí, pero pronto me di cuenta de que ningún hombre puede hacer frente a unos veinte bárbaros vigorosos. Mis manos se encontraban atadas a la espalda, mis rodillas dobladas al máximo, y las muñecas y los tobillos atadas con cordeles imposibles de hacer ceder. Apretaron una mordaza sobre mi boca, y aseguraron una ajustada venda sobre mis ojos. Luego, mientras los árabes me cargaban sobre sus hombros y comenzaban un ajetreado descenso de la pirámide, oí burlarse a mi guía Abdul, que se mofaba y reía a gusto con su voz profunda mientras me aseguraba que pronto mis «poderes mágicos» se enfrentarían a una prueba suprema que rápidamente me despojaría de cualquier orgullo que pudiera haber conquistado mediante mis triunfos sobre los retos ofrecidos por América y Europa. Egipto, me recordó, es muy viejo, y está lleno de misterios interiores y antiguos poderes que no son siquiera concebibles para los expertos de hoy en día, cuyos ingenios siempre habían fallado al intentar retenerme.

Cuán lejos o en qué dirección fui transportado, no podría decirlo, ya que, dadas las circunstancias, me fue imposible formar un juicio ponderado. Sé, no obstante, que no pudo tratarse de una gran distancia, ya que mis porteadores no apretaron el paso en ningún momento, no más allá del simple paseo, y cargaron conmigo un lapso sorprendentemente corto de tiempo. Es esta intrigante brevedad lo que me hace sentir casi estremecido al pensar en Gizeh y en su meseta, ya que uno se ve agobiado por la sospecha de la cercanía entre las rutas turísticas cotidianas y algo que ya existía entonces y que aún debe seguir existiendo…

La maligna anormalidad de la que hablo no se manifestó al principio. Depositándome sobre una superficie que reconocí como arena y no piedra, mis captores pasaron una cuerda por mi pecho y me arrastraron unos cuantos metros hasta una abertura desigual del suelo, por la que luego me bajaron mano sobre mano, sin mayores miramientos. A lo largo de lo que me parecieron eones fui golpeando contra los pétreos e irregulares costados de un estrecho pozo tallado que tomé por una de las numerosas fosas sepulcrales de la meseta hasta que la prodigiosa profundidad, casi increíble, dieron por tierra con tal conjetura.

El horror de la experiencia se acentuaba a cada segundo de descenso. Que una bajada a través de pura roca sólida pudiera ser tan larga sin llegar al mismo núcleo del planeta, y que una cuerda fabricada por el hombre pudiera ser tan larga como para descolgarme a esas profundidades aparentemente insondables e impías, resultaba tan difícil de creer que estaba más dispuesto a dudar de mis alterados sentidos que a aceptar aquello. Aun ahora no estoy del todo convencido, ya que sé cuán incierta se vuelve la medida del tiempo cuando una o más de las percepciones o condiciones habituales de vida se ven agitadas o distorsionadas. Pero estoy bastante seguro de que mantuve la consciencia hasta cierto punto, que al menos no añadí ningún desmesurado fantasma de la imaginación a un panorama ya bastante horripilante de por sí, y que todo resulta explicable por algún tipo de ilusión cerebral muy distinto de la verdadera alucinación.

Pero todo esto no fue la causa de mi primer desvanecimiento. La estremecedora ordalía tuvo lugar gradualmente, y el aviso de terrores posteriores llegó del sensible incremento en el ritmo del descenso. Estaban largando ahora muy rápido esa cuerda infinitamente larga, y yo me rozaba cruelmente contra las paredes del pozo, ásperas y angostas, mientras descendía a enloquecida velocidad. Mi ropa estaba destrozada y, a pesar del dolor creciente e insoportable, sentía resbalar la sangre por todo mi cuerpo. Mi olfato, además, se veía asaltado por una amenaza apenas definida; un insidioso hedor a húmedo y pútrido que, curiosamente, no se parecía a nada que hubiera olido antes y que me traía ligeras reminiscencias de especias e inciensos, lo que le añadía un toque de burla.

Entonces sucedió el cataclismo mental. Era horrible, espantoso más allá de cualquier descripción coherente, ya que pertenecía por completo al terreno anímico, y no a nada que se pueda detallar o describir. Era el éxtasis de la pesadilla y la consumación de lo diabólico: en un instante yo descendía agónicamente por ese estrecho pozo que me torturaba como si tuviera un millón de dientes, y al momento siguiente me remontaba con alas de murciélago a través de las simas del infierno, para caer suelto y balanceándome a través de ilimitables kilómetros de espacio mohoso y sin fin, alzándome vertiginosamente hasta inconmensurables pináculos de gélido éter, luego cayendo boqueando hacia nadires de ponzoñosos y nauseabundos vacíos inferiores… ¡Doy gracias a Dios por la merced del desmayo que me liberó de aquellas desgarradoras Furias que rasgaban mi conciencia y que medio habían quebrado mis facultades, destrozando como arpías mi espíritu! Esta liberación, corta como fue, me dio la fuerza y la cordura para resistir aquellas cumbres de pánico cósmico aún mayores que me acechaban y reclamaban en el camino por recorrer.

II

Tras aquel espantoso vuelo a través de los espacios estigios, recobré los sentidos lentamente. El proceso fue infinitamente aterrador y coloreado por fantásticos sueños en los que mi situación, atado y amordazado, cobraron singular materialidad. La naturaleza precisa de tales sueños me resultaba muy clara en tanto que los sufría, pero se borraron de mi memoria casi inmediatamente después, quedando reducidas en poco a simples esbozos por los terribles sucesos —reales o imaginarios— que siguieron. Soñé que me encontraba preso de una garra enorme y horrible; una zarpa amarilla, peluda, de cuatro uñas, que había brotado de la tierra para estrujarme y engullirme. Y cuando me detuve a reflexionar sobre aquella zarpa, me pareció que se trataba de Egipto. En aquel sueño repasé los eventos de semanas previas y me vi a mí mismo atraído y enredado poco a poco, sutil e insidiosamente, por algún maligno espíritu infernal procedente de la más antigua hechicería del Nilo; algún espíritu que moraba en Egipto antes que el hombre y que seguirá allí cuando el hombre ya haya desaparecido.

Vi el horror y la malsana antigüedad de Egipto, y la espantosa alianza que siempre ha mantenido con las tumbas y los templos de la muerte. Vi fantasmales procesiones de sacerdotes con cabezas de toros, halcones, gatos e íbices; fantasmales procesiones marchando sin fin a través de laberintos subterráneos y avenidas de titánicos propileos junto a los cuales el hombre es como una mosca, ofreciendo indescriptibles sacrificios a dioses inconcebibles. Colosos de piedra desfilaban en la noche sin fin y guiaban a rebaños de risueñas androsfinges a lo largo de orillas de infinitos ríos de pez estancada. Y tras todo ello vi la nefanda malignidad de la necromancia primigenia, negra y amorfa y manoseando codiciosamente a mi espalda en la oscuridad, tratando de ahogar al espíritu que había osado burlarse de ella emulándola. En mi adormecido cerebro tomó forma un melodrama de siniestro odio y persecución, y vi el alma negra de Egipto eligiéndome y reclamándome con inaudibles susurros, llamándome y tentándome, atrayéndome con el encanto y el resplandor de la faz sarracena, pero al tiempo empujándome constantemente hacia abajo, hacia las catacumbas de enloquecedora antigüedad y los horrores de su corazón faraónico, muerto y abismal.

Entonces los rostros del sueño tomaron forma y vi a mi guía Abdul Reis con ropas de rey, con la despectiva sonrisa de la Esfinge en el rostro. Y comprendí que tales facciones eran las de Kefrén el Grande, que edificó la Segunda Pirámide, cincelando el rostro de la Esfinge a semejanza del suyo propio y construyendo el titánico templo de entrada del que los arqueólogos suponen que cuenta con una multitud de corredores abiertos bajo la críptica arena y la callada roca. Y contemplé la mano larga y delgada de Kefrén; la mano larga, delgada, rígida, tal y como la había visto en la estatua de diorita del Museo de El Cairo —la estatua encontrada en el terrible templo de entrada— y me maravillé de no haber gritado cuando la vi en Abdul Reis… ¡Esa mano! Era odiosamente fría y me estrujaba, tenía el frío y la rigidez del sarcófago… la frialdad y la opresión del Egipto inmemorial… era el Egipto mismo, nocturno y necropolitano… la zarpa amarilla… y se cuentan tales cosas de Kefrén…

Pero en ese momento comencé a despertar o, al menos, a alcanzar un estado menos profundo de sueño. Recordé la pelea en lo alto de la pirámide, a los traicioneros beduinos y su ataque, el espantoso descenso mediante cuerda a través de interminables profundidades de roca, y mi loca caída y bamboleo en un vacío helado, saturado de aromática putrefacción. Noté que en esos instantes yacía sobre un suelo de roca húmeda y que mis ataduras aún me mordían las carnes con fuerza terrible. Hacía mucho frío, y creí notar una débil corriente de aire maloliente soplando sobre mí. Los cortes y las magulladuras sufridos por culpa de las dentadas paredes del pozo de roca me hacían sufrir a más no poder, el dolor incrementado hasta una agudeza punzante o ardiente por alguna violenta cualidad de la débil corriente, y el simple acto de rodar sobre mí mismo fue suficiente para que toda la osamenta me latiera con indecible agonía. Mientras giraba, sentí que tiraban desde arriba, y supuse que la cuerda con la que me habían bajado alcanzaba incluso hasta la superficie. No tenía idea de si los árabes seguían sujetándola o no, ni tampoco podía suponer cuán abajo me hallaba en el seno de la tierra. Sí sabía que la oscuridad circundante era total o casi total, ya que ningún resplandor de luna atravesaba la venda de mis ojos, pero no me fiaba tanto de mis sentidos como para admitir como evidencia de la extrema profundidad a la que me hallaba la sensación de largo tiempo que había caracterizado a mi descenso.

Sabiendo al menos que me encontraba en un lugar de amplitud considerable, habiendo llegado allí desde la superficie por una abertura en la piedra, situada directamente encima, conjeturé con muchas prevenciones que mi prisión podría ser quizás la capilla de entrada del viejo Kefrén —el Templo de la Esfinge—, quizás en algún pasillo que los guías no me habían mostrado durante mi visita matutina y del que fácilmente podría escapar si lograba encontrar el camino hasta el acceso cerrado. Podría tratarse de un paseo por un laberinto, pero no sería peor que otros que había vencido en tiempos pasados. El primer paso consistía en librarme de mis ataduras, mordaza y venda, y sabía que esto no constituiría un gran problema, ya que expertos mejores que los árabes habían intentado cada clase conocida de trabas sobre mi persona a lo largo de mi larga y variada carrera como escapista, y mis métodos nunca me fallaron.

Entonces se me ocurrió que los árabes podían estar decididos a esperarme y atacarme a la entrada, dada la certeza de mi probable escapatoria de las ataduras, y esto sucedería si agitaba la cuerda que probablemente tenían entre sus manos. Esto, por supuesto, podía casar con el hecho de que el lugar de mi confinamiento fuera, en efecto, el Templo de la Esfinge de Kefrén. La abertura, directamente en el techo, dondequiera que se encontrase, no podía estar muy lejos de la moderna entrada ordinaria, cerca de la Esfinge, aunque en verdad se encontrara a tan gran distancia de la superficie, ya que el área total conocida no era ni mucho menos tan enorme. No me había percatado de ningún acceso durante mi visita diurna, pero ya sabía que tales cosas suelen verse fácilmente bloqueadas por las arenas amontonadas. Pensando en esos asuntos, yaciendo caído y atado en el suelo de roca, casi olvidé el horror del descenso abismal y el cavernoso bamboleo que habían acabado sumiéndome en la inconsciencia. Mi pensamiento, en esos instantes, estaba puesto en burlar a los árabes y, en consecuencia, decidí liberarme tan rápido como me fuera posible, evitando tirones a la cuerda que traicionarían un eficaz o problemático intento de soltarme.

Tal cosa, no obstante, era más fácil de decidir que de hacer. Algunos tanteos preliminares dejaron claro que poco podía hacerse sin una considerable agitación, y no me sorprendí cuando, tras una contorsión especialmente enérgica, comencé a sentir las vueltas de cuerda suelta que se iban apilando sobre y en torno a mí. Obviamente, pensé, los beduinos habían sentido mis movimientos, soltando su extremo de la soga y apresurándose sin duda a alcanzar la verdadera entrada del templo, dispuestos a aguardarme allí con intenciones asesinas. La perspectiva no era halagüeña, pero había afrontado en tiempos situaciones peores sin amilanarme, y tampoco me iba a acobardar ahora. Por el momento, lo primero que debía hacer era librarme totalmente de mis ataduras, y luego confiar en mi ingenio para huir sano y salvo del templo. Es curioso cuán implícitamente había llegado a creerme en el viejo templo de Kefrén, bajo la Esfinge, a escasa profundidad bajo tierra.

Pero tal creencia se hizo añicos, y cada previa aprensión de preternatural profundidad y demoníaco misterio se vieron revividas por una circunstancia que ganó en horror y significado mientras formulaba mi plan de acción. He dicho que la cuerda, al caer, iba apilándose sobre y en torno a mí. Ahora noté que seguía amontonándose en una forma que no sería posible en una cuerda de longitud normal. Ganaba en velocidad y enseguida se convirtió en una avalancha de cáñamo, amontonándose y medio enterrándome bajo aquellas vueltas que con tanta rapidez se multiplicaban. Pronto me vi completamente sumergido e inmovilizado. Mis sentidos vacilaban nuevamente y en vano traté de ahuyentar una amenaza terrible e ineluctable. No se trataba tan solo de que estaba siendo torturado más de lo que un ser humano puede soportar —no era solo que pareciera que me estaban arrancando lentamente la vida y el aliento—, sino también el conocimiento de lo que esa antinatural longitud de soga significaba, y la conciencia de que me encontraba en esos instantes rodeado de desconocidos e incalculables abismos subterráneos. Mi interminable descenso y mi bamboleante vuelo a través de fantasmales espacios, por tanto, debían haber sido hechos reales, y en aquellos momentos debía yacer inerte en el seno de alguna indescriptible caverna, situada cerca del corazón del planeta. Esa repentina confirmación de tal horror supremo me resultó insoportable, y por segunda vez me sumí en una misericordiosa inconsciencia.

Cuando digo inconsciencia, no me refiero a que estuviera a salvo de los sueños. Por el contrario, mi ausencia del mundo consciente se vio marcada por visiones del más supremo espanto. ¡Dios Mío… si al menos no hubiera leído tanta egiptología antes de venir a esta tierra que es la cuna de toda oscuridad y terror! Este segundo desmayo colmó de nuevo mi mente adormecida con la estremecedora comprensión del país y sus arcaicos secretos, y, de una desdichada forma, mis sueños versaron acerca de las antiguas nociones de muerte y su supervivencia en cuerpo y alma más allá de aquellas misteriosas tumbas que eran más bien residencias que sepulturas. Recordé, mediante formas oníricas de las que es mejor no hablar, la peculiar y elaborada construcción de los sepulcros egipcios, y las terroríficas doctrinas, desaforadamente peculiares, que determinaron su construcción.

Lo único en lo que esa gente pensaba era en la muerte y en los muertos. Concebían una resurrección literal del cuerpo, lo que les llevaba a momificarlo con extremo cuidado, preservando todos los órganos vitales en jarras junto al cadáver; además de que creían que, aparte del cuerpo, existían otros dos elementos: el alma, que tras ser pesada y aprobada por Osiris moraba en el Paraíso, y el oscuro y portentoso ka, o principio vital, que vagaba en una forma terrible por los mundos superiores e inferiores, pidiendo acceso ocasional al cuerpo conservado, consumiendo las ofrendas de alimentos dispuestas por los sacerdotes y los allegados más píos en la capilla mortuoria y, a veces —según se murmuraba— ocupando su cuerpo, o el doble en madera que se enterraba siempre al lado, para vagar de forma terrible en unos periplos peculiarmente repelentes.

Durante miles de años esos cuerpos suntuosamente encerrados descansaron, mirando con ojos vidriosos cuando no eran visitados por el ka, esperando el día en que Osiris reuniera a ambos, ka y alma, para guiar a las rígidas legiones de los muertos desde las subterráneas casas del sueño. Sería un glorioso renacimiento, pero no todas las almas eran aceptadas, ni todas las tumbas se mantenían intactas, por lo que tendrían lugar ciertos grotescos errores y ciertas anomalías diabólicas. Aún hoy en día los árabes murmuran acerca de impías invocaciones y malsanas sabidurías depositadas en olvidados abismos inferiores, que solo alados e invisibles kas, así como momias sin almas, pueden visitar y abandonar intactos.

Quizá las más impías de las leyendas, capaces de congelar la sangre, son las tocantes a ciertos perversos productos del sacerdocio decadentes, las momias compuestas mediante la unión artificial de troncos y miembros humanos con cabezas de animales, imitando a los dioses antiguos. En todas las épocas históricas se momificó a los animales sagrados, de forma que los toros, gatos, íbices, cocodrilos y demás bestias consagradas pudieran regresar algún día a la suprema gloria. Pero solo en etapas decadentes se mezclaron humanos y animales en la misma momia; solo en la decadencia, cuando ya no entendían los derechos y las prerrogativas del ka y el alma. No se cuenta qué sucedió con tales momias compuestas —o, al menos, no se dice—, y es cierto que los egiptólogos no han encontrado ninguna. Las habladurías de los árabes resultan de lo más estrafalarias y no pueden ser tenidas en cuenta. Incluso insinúan que el viejo Kefrén —el de la Esfinge, la Segunda Pirámide y el gran templo de entrada— vive muy bajo tierra, desposado con la reina-diablo Nitokris y gobernando sobre las momias que no son hombre ni bestia.

Fue con eso —con Kefrén y su consorte, y con su extraño ejército de muertos híbridos— con lo que soñé, así que me alegro de que los detalles del sueño se hayan desvanecido de mi memoria. La más terrible de todas las visiones estaba conectada con una ociosa pregunta que me había hecho el día anterior cuando contemplé el gran acertijo tallado en piedra del desierto y me pregunté sobre a qué desconocidas profundidades podía encontrarse conectado secretamente el templo cercano. Esta pregunta, tan inocente y caprichosa en el momento, asumía en el sueño un significado de frenética e histérica demencia… ¿qué inmensa y espantosa anormalidad representaba el rostro original de la Esfinge?

Mi segundo despertar —si despertar fue— constituye un recuerdo de brutal espanto sin paralelo con nada que haya experimentado en mi vida —salvo algo que sucedió después—, y esta vida ha sido pletórica y cargada de más aventuras que la de la mayoría de los hombres. Recuerdo haber perdido el sentido mientras estaba siendo sepultado por una cascada de soga que caía, cuya longitud revelaba la cataclísmica profundidad de mi situación. Ahora, mientras volvían mis sentidos, sentí el peso y comprendí que, aunque seguía atado, amordazado y con los ojos vendados, algo había retirado por completo el asfixiante desprendimiento de cáñamo que antes me había abrumado. La relevancia del hecho, por supuesto, me asaltó gradualmente, pero, aun así, creo que me hubiera vuelto a desmayar de nuevo de no encontrarme en ese momento en un estado de agotamiento emocional tal que ningún nuevo horror podía ya aumentar. Me encontraba a solas… ¿con qué?

Antes de que pudiera torturarme con nuevas reflexiones o hacer cualquier renovado esfuerzo por librarme de mis ataduras, apareció un nuevo hecho. Un dolor que antes no había sentido me laceraba en brazos y piernas, y creí estar cubierto por gran cantidad de sangre seca, más de la que pudiera haber manado de los cortes y abrasiones del descenso. Asimismo, el pecho parecía estar sembrado de un centenar de heridas, y pensé que algún ibis titánico y maligno me había picoteado. Seguramente, el ser que había retirado la soga era hostil y había comenzado a causarme daños terribles cuando algo le había hecho desistir. Pero, al tiempo, mis sensaciones eran claramente las contrarias de lo que podría esperarse. En vez de hundirme en un insondable pozo de desesperación, me vi armado de coraje y acción ya que ahora sentía que las fuerzas malignas eran seres físicos a los que un hombre intrépido podía hacer frente.

Con la fuerza que me daba este pensamiento me debatí de nuevo en mis ataduras, empleando la maña desarrollada a lo largo de toda una vida, que tanto había brillado entre el resplandor de las candilejas y el aplauso de las multitudes. Los detalles familiares del proceso comenzaron a absorberme y, dado que me habían retirado de encima la soga, medio pensé que mi idea acerca de supremos horrores, después de todo, no era sino alucinación; que nunca hubo una sima terrible, un abismo insondable o una cuerda sin fin. ¿Me encontraría, al cabo, en el templo de entrada de Kefrén, bajo la Esfinge, y los traicioneros árabes no me habrían atacado y torturado mientras yacía inerte? De todas formas, debía liberarme. Desatarme, quitarme la mordaza y tener los ojos libres para captar cualquier rayo de luz que pudiera filtrarse desde cualquier origen; entonces ¡disfrutaría combatiendo contra malignos y traidores enemigos!

No sabría decir cuánto tardé en librarme de mis ataduras, pero debió llevarme más tiempo que en mis actuaciones, ya que me encontraba herido, agotado y enervado por las experiencias sufridas. Cuando por fin me vi libre y aspirando profundas bocanadas de aire gélido, húmedo, maligno y hediondo, tanto más horrible por cuanto ya no contaba con los filtros de la mordaza o la venda, descubrí que me hallaba demasiado acalambrado y cansado para moverme. Yací intentando estirar un cuerpo torcido y lacerado durante un periodo de tiempo imposible de medir, forzando los ojos para captar el resplandor de cualquier rayo de luz que pudiera ofrecerme un atisbo de mi posición.

Mi fuerza y flexibilidad fueron recuperándose gradualmente, pero mis ojos nada captaron. Mientras trastabillaba incorporándome, observé sin demora en todas direcciones, no encontrando nada que no fuera una oscuridad de ébano, tan intensa como si aún siguiera vendado de ojos. Probé las piernas, ensangrentadas bajo los rasgados pantalones, y descubrí que podía caminar, aunque no sabía en qué dirección ir. Obviamente, no debía vagar al azar, y quizás así alejarme de la entrada; por tanto, me detuve a sentir la fría y fétida corriente de aire con olor a natrón, corriente que nunca había dejado de notar. Asumiendo que el punto del que brotaba debía ser la entrada del abismo, traté de situar esa orientación y caminar hacia allí sin desviarme.

Había tenido conmigo una caja de cerillas e incluso una pequeña linterna eléctrica, pero por supuesto que los bolsillos de mi roto y desgarrado atuendo habían sido hacía mucho vaciados de todos estos pesados artículos. Mientras caminaba cautelosamente a través de la negrura, la corriente se hizo más fuerte y ofensiva, hasta que al cabo pude sentirla nada menos que como un chorro tangible de detestable vapor brotando de alguna abertura como el humo del genio en la jarra del pescador de aquel cuento oriental. Oriente… Egipto… ¡verdaderamente, esa oscura cuna de la civilización era aún la fuente de horrores y maravillas indecibles! Cuanto más reflexionaba sobre la naturaleza de este viento de la caverna, mayor se hacía mi inquietud, ya que, aunque antes, a pesar de su olor, yo había visto su origen como al menos una pista indirecta para llegar al mundo exterior, ahora comprendía plenamente que esta enloquecida emanación no debía tener mezcla ni relación alguna con el limpio aire del desierto líbico, sino que debía ser vomitada desde siniestros abismos aún más inferiores. ¡Así pues, yo había estado entonces caminando en la dirección equivocada!

Tras un instante de reflexión, decidí no volver sobre mis pasos. Lejos de la corriente no habría forma de orientarse, ya que el suelo, bastamente nivelado, carecía de cualquier configuración distintiva. Si, no obstante, seguía la extraña corriente, sin duda conseguiría llegar a una abertura de algún tipo, gracias a cuya entrada podría quizá contornear los muros hasta el lado opuesto de esta ciclópea estancia, imposible de recorrer de otra forma. Que podía fracasar, bien lo sabía yo. Veía que esto no formaba parte del templo de entrada de Kefrén que conocían los turistas, y me asediaba la idea de que este salón en concreto pudiera ser desconocido aún para los arqueólogos, y que solo los curiosos y malignos árabes que me habían apresado hubieran dado con él. Si tal era el caso, ¿habría alguna puerta para salir a un lugar conocido o sencillamente al aire libre?

¿Y qué prueba tenía yo, de hecho, de que me encontraba en el templo de entrada después de todo? Por un momento, mis más estrafalarias especulaciones volvieron a acosarme y pensé en aquella vívida mescolanza de impresiones: descenso, suspensión en el aire, la cuerda, mis heridas y los sueños que no podían ser más que eso, sueños. ¿Acabaría allí mi vida? ¿O, realmente, podría considerarme afortunado si aquel momento fuera el de mi muerte? No podía responder a ninguna de tales preguntas, y solamente podía aguardar, hasta que el hado me redujo por tercera vez a la inconsciencia. Esta vez no hubo sueños, ya que lo repentino del incidente me alcanzó sin que pudiera formular cualquier tipo de pensamiento, consciente o inconsciente. Tropecé con un inesperado peldaño de bajada, en un punto donde la desagradable corriente resultaba lo bastante fuerte como para ejercer resistencia física, y me precipité de cabeza, por un negro tramo de grandes peldaños de piedra, hacia un abismo de absoluto espanto.

El que siquiera respirase de nuevo resulta un tributo a la inherente vitalidad que anima a un organismo humano sano. Suelo recordar esa noche y sentir un toque de verdadero humor en aquellos repetidos lapsos de inconsciencia; periodos cuya sucesión no me recuerda sino los toscos melodramas cinematográficos de la época. Por supuesto, es posible que esos repetidos lapsos no tuvieran lugar nunca, y que todos los detalles de esta pesadilla subterránea fueran simplemente debidos a los sueños de un largo coma que comenzó bajo los efectos de mi descenso a ese abismo y finalizó por obra del cicatrizante bálsamo del aire exterior y el sol naciente que me encontró tendido en las arenas de Gizeh ante el rostro de la Gran Esfinge, sardónico y bañado por el alba.

A ser posible, prefiero esta última explicación; así que me alegré cuando la policía me dijo que la barrera de acceso al templo de Kefrén había sido encontrada retirada, y que en una esquina de la zona aún por limpiar existía una grieta de considerable tamaño. También me alegré cuando los doctores manifestaron que mis heridas se debían solo al ataque sufrido, amordazamiento, descenso, ataduras, caída desde cierta altura —quizás en una depresión del pasadizo interior del templo—, arrastrarme hasta la barrera exterior y escapar, así como a otras circunstancias similares… un diagnóstico de lo más tranquilizador. Y, aun así, sé que debe haber algo más. Tengo demasiado grabado en la memoria ese descenso como para rechazarlo —y es extraño que nadie haya sido capaz de encontrar a un hombre que responda a la descripción de mi guía Abdul Reis el Drogman—, el guía de voz sepulcral que se parecía y sonreía como el rey Kefrén.

Me he apartado de mi narración, quizás con la vaga esperanza de soslayar el comentario al incidente final; ese incidente que, de todo lo sucedido, es con mayor certeza una alucinación. Pero he prometido contarlo todo y no voy a romper tal promesa. Cuando recuperé —o me pareció haber recuperado— mis sentidos tras esa caída por las negras escaleras de piedra, me encontraba tan a solas en la oscuridad como antes. El ventoso hedor, ya bastante malo antes, resultaba ahora demoníaco, aunque para entonces ya me había familiarizado lo bastante con él como para soportarlo estoicamente. Aturdido, comencé a gatear hacia la fuente del pútrido viento, y con mis manos ensangrentadas tanteé los colosales bloques del poderoso pavimento. En una ocasión golpeé con la cabeza contra un objeto duro y, cuando lo tenté supe que se trataba de una columna —una columna de un tamaño increíble—, con la superficie cubierta de gigantescos jeroglíficos cincelados, sumamente perceptibles al tacto. Arrastrándome, encontré otras columnas inmensas separadas a distancias incomprensibles, y, repentinamente, mi atención se vio captada por algo que había estado rondándome el subconsciente desde mucho antes de que mis sentidos conscientes lo captaran.

De alguna sima, aún más profunda en las entrañas de la tierra, brotaban ciertos sonidos, rítmicos y definidos, que no se parecían a nada de lo que yo hubiera oído antes. Supe casi intuitivamente que se trataba de un son muy antiguo y claramente ceremonial, y mis muchas lecturas de egiptología me hicieron asociarlo con la flauta, el sambuke, el sistro y el tímpano. En su rítmico sonar, zumbar, repicar y batir noté un elemento de terror que estaba más allá de cualquiera de los terrores conocidos en la tierra; un terror peculiarmente disociado del miedo físico, y que movía a sentir piedad por nuestro planeta, que alberga en sus profundidades horrores tales como los que debían corresponder a tales cacofonías egipánicas. Los sones crecían en volumen, y comprendí que se estaban acercando. Entonces —y quieran los dioses de todos los panteones unidos preservar mis oídos de algo semejante otra vez— comencé a escuchar, débil y lejano, las morbosas y milenarias pisadas de seres en marcha.

Resultaba espantoso que pisadas tan diferentes pudieran moverse con tan perfecto ritmo. El entrenamiento de centenares de años impíos debía subyacer a esa marcha de las monstruosidades de la tierra más profunda… escabulléndose, taconeando, pisando, con paso sigiloso, sonoro, crujiente, arrastrándose… y todo al son de la horrible discordancia de esos burlones instrumentos. Y entonces… ¡Dios mantenga alejado de mi cabeza el recuerdo de esas leyendas árabes! Las momias sin almas… el lugar de encuentro de los kas errantes… las hordas de cadáveres faraónicos, malditos por el diablo y muertos hace más de cuarenta siglos… las momias compuestas conducidas a través de los tremendos abismos de ónice por el rey Kefrén y su necrófaga reina Nitokris…

Los pasos sonaban cada vez más cerca; ¡el cielo me guarde del sonido de esos pies y zarpas y pezuñas y patas y garras que comenzaban a perfilarse con claridad! En la ilimitada extensión del pavimento negro un rayo de luz relampagueó entre el viento maloliente, y yo me oculté tras la enorme circunferencia de una ciclópea columna, tratando de huir por un momento del horror que se albergaba en ese millón de pasos que se encaminaban hacia mí a través de gigantescos hipóstilos de inhumano espanto y antigüedad fóbica. El relampagueo aumentó, y el pisoteo y el ritmo disonante crecían a un ritmo enloquecedor. Al resplandor de la estremecedora luz naranja, surgió tenuemente una escena de tal espanto pétreo que boqueé por culpa de la pura maravilla, que se impuso incluso sobre el miedo y la repugnancia. Bases de columnas cuyos fustes se elevaban fuera del alcance de la visión humana… simples basas de algo que debía hacer empequeñecer a la Torre Eiffel hasta el nivel de la insignificancia… jeroglíficos tallados por manos inconcebibles en cavernas donde la luz del día no debía ser otra cosa que una remota leyenda…

No miraría a los seres en marcha. Eso es lo que desesperadamente resolví mientras escuchaba su crujiente desplazamiento y sus salitrosos resuellos imponiéndose sobre la música muerta y el pisar de los muertos. Resultaba misericordioso que no hablasen… pero ¡por Dios!, sus enloquecidas antorchas comenzaban a crear sombras sobre la superficie de esas descomunales columnas. ¡El cielo los aleje de mí! Los hipopótamos no debieran tener manos humanas ni portar antorchas… los hombres no debieran tener cabeza de cocodrilo…

Intenté apartar la cabeza, pero las sombras y los sonidos y el hedor estaban por doquier. Entonces recordé algo que solía hacer en mitad de las pesadillas medio conscientes de mi niñez, y comencé a repetir para mis adentros: «¡Es un sueño! ¡Es un sueño!». Pero no sirvió de nada, y solo pude cerrar los ojos y rezar. Al menos, eso es lo que creo haber hecho, porque uno no está nunca seguro cuando sufre visiones, y yo sé que no pudo tratarse más de que de eso. Me pregunté si podría volver de nuevo al mundo y, a veces, abría furtivamente los ojos para ver si se podía discernir otra cosa que no fuera el viento de aromática putrefacción, las columnas interminables y las sombras grotescas y embrujadas de anormal horror. El chisporroteante resplandor de innumerables antorchas resultaba ahora cegador y, a no ser que aquel sitio infernal careciera por completo de muros, habría de ver algún límite o confín pronto. Pero de nuevo tuve que cerrar los ojos, comprendiendo cuántos de aquellos seres había allí… cerrarlos al atisbar cierto objeto que caminaba solemne y firmemente sin cuerpo alguno sobre la cintura.

Un demoníaco y ululante gorgoteo de cadáveres o resonar de muertos hendió ahora el mismo aire —ese aire de osario, emponzoñando con toques de nafta y betún— en un concertado coro procedente de la necrófaga legión de híbridas blasfemias. Mis ojos, perversamente abiertos, contemplaron durante un instante una visión que ninguna criatura humana podría siquiera imaginar sin sentir miedo, pánico y extenuación física. Los seres habían desfilado ceremoniosamente en una dirección, hacia el viento apestoso, donde la luz de las antorchas mostraba sus cabezas inclinadas —o las cabezas inclinadas de aquellos que las tenían— en adoración ante una negra, grande y fétida abertura de la que brotaba el viento, una abertura que llegaba hasta casi fuera de la vista y que yo podía distinguir flanqueada por dos gigantescas escalinatas en ángulo recto cuyo final alcanzaba las sombras. Una de esas, sin duda, era la escalinata de la que yo me había caído.

Las dimensiones del agujero eran totalmente acordes con las de las columnas; una casa ordinaria se hubiera perdido allí, y cualquier edificio público normal habría podido ser desplazado fácilmente a través de él. Era una superficie tan inmensa que solo moviendo los ojos podía uno tomar nota de sus límites —tan vasta, tan odiosamente negra, tan aromáticamente apestosa—. Justo enfrente de esta bostezante puerta polifémica, los seres arrojaban objetos, evidentemente sacrificios u ofrendas religiosas, a juzgar por sus gestos. Kefrén era su líder, el rey Kefrén o el guía Abdul Reis, sonriendo con desprecio, coronado con un dorado pshent y entonando interminables fórmulas con la profunda voz de los muertos. A su lado se arrodillaba la hermosa reina Nitokris, a la que vi de perfil un momento, percatándome de que la parte derecha de su rostro había sido devorado por ratas u otros seres necrófagos. Y cerré de nuevo los ojos cuando vi qué objetos arrojaban a la fétida abertura o a la posible deidad que albergaba.

Se me ocurrió que, a juzgar por lo elaborado de esta adoración, la oculta deidad debía ser de considerable importancia. ¿Se trataría de Osiris o Isis, Horus o Anubis, o de algún inmenso Dios desconocido de los Muertos, aún más importante y supremo? Existe una leyenda que dice que terribles altares y colosos fueron levantados en honor de un Dios Desconocido antes de que los conocidos fueran adorados…

Y entonces, mientras me aplicaba a observar la arrebatada y sepulcral adoración que prestaban aquellos seres indescriptibles, se me ocurrió una forma de escapar. La estancia se encontraba en penumbras y las columnas estaban en sombras.

Estando todas y cada una de esas criaturas de la multitud de pesadilla sumidas en estremecedores arrebatos de adoración, me sería posible reptar hasta alcanzar una de las escalinatas y remontarla sin ser visto, confiando después en la suerte y en mi habilidad como escapista para manejarme en niveles superiores. Dónde estaba, ni lo sabía ni había pensado mucho en ello, y por un momento me resultó divertido planear en serio una escapatoria de algo que sabía que se trataba de un sueño. ¿Me encontraba en algún lugar oculto y desconocido, en los niveles inferiores del templo de entrada de Kefrén, el templo que generación tras generación ha sido persistentemente llamado el Templo de la Esfinge? No podía conjeturar nada, pero decidí ascender en busca de la vida y la consciencia con todas mis fuerzas.

Serpenteando boca abajo, comencé la ansiosa travesía hasta alcanzar el pie de la escalera izquierda, que parecía la más accesible de las dos. No puedo describir los incidentes y las sensaciones producidas por este reptar, pero pueden adivinarse cuando se piensa en lo que tuve que presenciar sin poder evitarlo a la luz de esa maligna luz de antorcha, agitada por el viento, para prevenir el ser avistado. El final de la escalera estaba, como he dicho, sumido muy lejos entre las sombras, así que debía subir sin curva hasta el vertiginoso rellano colgante sobre la titánica abertura. Esto situaba las últimas etapas de mi reptar a cierta distancia del ruidoso rebaño, aunque el espectáculo ya me estremecía a pesar de lo lejos que estaba a mi derecha.

Finalmente, conseguí alcanzar los peldaños y comenzar el ascenso, manteniéndome pegado al muro, en el que observé decoraciones del tipo más espantoso, confiando mi seguridad al absorto y extático interés con que las monstruosidades observaban la abertura, en la que se alborotaba el aire, y los impíos objetos alimenticios que habían arrojado al pavimento que había ante ella. Dado que la escalinata era inmensa y empinada, construida con inmensos bloques de pórfido, como diseñados para pasos de gigante, el ascenso me resultó virtualmente interminable. El temor a ser descubierto y el dolor, puesto que este nuevo ejercicio había reabierto mis heridas, se combinaban para hacer de mi reptar hacia arriba algo de recuerdo agónico. Había decidido, al llegar arriba, subir inmediatamente por cualquier escalera ascendente que pudiera arrancar de allí, sin detenerme a echar un último vistazo a los abominables despojos que arañaban y se doblegaban a veinticinco o treinta metros más abajo; sin embargo, una repentina repetición de ese atronador gorgoteo de cadáveres o resonar del coro cadavérico, cuando ya casi había llegado a lo alto de la escalera y delatando por su ritmo ceremonial que ni había sido yo descubierto ni se había desatado ninguna alarma, me llevó a detenerme y escudriñar cautelosamente sobre el parapeto.

Las monstruosidades estaban aclamando a algo que había salido de la nauseabunda abertura para apoderarse del infernal presente. Era algo pesado, aun visto desde mi altura, algo amarillento y peludo, dotado de una especie de nervioso movimiento. Era tan grande, quizás, como un hipopótamo de buen tamaño. Parecía no tener cuello, pero cinco cabezas separadas y peludas brotaban en fila de un tronco burdamente cilíndrico; la primera muy pequeña, la segunda bastante grande, la tercera y la cuarta iguales, las más grandes de todas, y la quinta bastante pequeña, aunque no tanto como la primera. De esas cabezas salían a gran velocidad curiosos tentáculos rígidos que aferraban ansiosamente las desmesuradamente grandes cantidades de indescriptible alimento dispuestas ante la abertura. A veces el ser saltaba y ocasionalmente retrocedía hacia su cubil de una forma muy extraña. Su medio de locomoción era tan inexplicable que observé fascinado, deseando que saliera algo más del cavernoso seno de abajo.

Entonces salió… salió, y su visión me hizo dar la vuelta y huir a través de la oscuridad, hacia la escalera de subida que arrancaba muy cerca; huir enloquecido por increíbles peldaños y escaleras y rampas, sin que ni la vista humana ni la lógica me guiaran a través de ellos, en un periplo que debo relegar al mundo de los sueños por falta de confirmación. Debió tratarse de un sueño, o el alba nunca me hubiera hallado respirando en las arenas de Gizeh, ante el rostro sardónico y bañado por la aurora de la Gran Esfinge.

¡La Gran Esfinge! ¡Dios Mío!; esa ociosa pregunta que me hice en la bendita y soleada mañana del día anterior… ¿qué inmensa y espantosa anormalidad representaba la talla originaria de la Esfinge? Maldita sea la visión, sueño o no, que me reveló el horror supremo. El Desconocido Dios de los Muertos que se relame los labios colosales en el abismo insospechado, alimentándose de los espantosos bocados de absurdos sin alma que no debieran existir. El monstruo de las cinco cabezas que salió… el monstruo de las cinco cabezas, tan grande como un hipopótamo… el monstruo de las cinco cabezas… y aquello de lo que estas eran simplemente la garra anterior…

Pero sobreviví, y sé que solo ha sido un sueño.

En este sitio puedes encontrar la versión original de este cuento.

Puedes leer otra colaboración de Lovecraft en este mismo blog.

Si te gustó la entrada comparte con alguien que pueda estar interesado. Los gatos de Ulthar te lo recompensarán .