Miembro del mítico grupo del Ateneo de la Juventud, Martín Luis Guzmán es responsable por un texto considerado como precursor de la “ficción científica”. Cómo acabó la guerra en 1917 es un cuento de ciencia ficción que aborda algunos de los tópicos que después serían comunes en el género: existe un gobierno que vigila a sus ciudadanos, una máquina que desafía la voluntad de sus creadores y el fin del mundo, que en este relato aparece dibujado desde la perspectiva de un hombre del siglo pasado.

CÓMO ACABÓ LA GUERRA EN 1917

A la memoria de la Tierra y de su hija la Luna, bellos astros desaparecidos por culpa de la humana flaqueza, dedica este único escrito, condenado a permanecer inédito, el último de los hombres.

Ninguna tarea se avino mejor con mi carácter que aquella sistemática inquisición de los afanes privados de los hombres y del final destino humano y cósmico. Todo fue obra de una máquina portentosa, aunque creada por la pasión ruin para malos fines. ¿Quién habló de la sumisión del hombre a la máquina, de la moderna tiranía universal, hija de sus mismos esclavos y glorificada por éstos como glorificaron siempre oprimidos a opresores? No importa. Yo era esclavo de mi máquina: su garra me sabía a gloria, y nunca me rebelé contra ella porque nunca llegó la garra a causarme tortura. (Cambiar el punto de vista fue en la Tierra el solo origen de las rebeliones: creíamos buena una cosa y la gozamos basta el momento de creerla mala. La cosa permanecía idéntica.) Mis compañeros, era natural, se rebelaron todos.

Por la mañana llegaba yo a la oficina, alegre y remozado, saboreando de antemano las sorpresas que el día me iba a deparar. Un puntillo negro me inquietaba entonces; aunque no tan negro, puesto que lo obligaba yo a luchar con la impresión matutina de mis tres hijos, fresca aún al aproximarme a mi trabajo. Ni era tampoco cosa de gran entidad; apenas la molestia de un recuerdo universitario: sobre la gran puerta de entrada se leía este rótulo en caracteres de oro:

OFICINAS CENTRALES DE LA CENSURA

Departamento de Lenguas Romances

Traspuestos los umbrales, tornaba mi felicidad. Yo reinaba allí, reinaba y brillaba como monarca y lumbrera incomparables. Mi famosa reforma, llamada en el lenguaje de la ciencia “foco de distribución alternada por perforaciones paralelas”, me valió desde un principio jerarquía, prestigio y dineros envidiables: después de la opinión de la máquina mi razón era la ley. Otra cosa, por lo demás, habría sido injusta, pues gracias a mi Ja eficacia del precioso mecanismo se bahía centuplicado, y precisamente por la parte más útil a la marcha de la Guerra, en lo relativo a trincheras, movimiento de tropas, avituallamientos, valor personal. Bien sé yo, en el fondo de mi alma, que nada valía todo aquello junto a la capacidad de la máquina para los grandes problemas, ya fueron del universo o del espíritu (no, claro está, por genios del inventor, sino por virtud inmanente del aparato: los inventores no saben bien lo que inventan); pero fingía opinar como mis mediocres compañeros y subordinados y aceptan la admiración que me tributaban.

El procedimiento general, lo diré de una vez, era bien sencillo. De cada carta sometida a la censura —todas lo estaban— se hacía en una ficha de cartón, mediante determinadas perforaciones, un transporte minucioso y cabal. Introducíase la ficha por una hendedura de la máquina, se oprimían ciertos botones del mecanismo, y, con sólo eso, todos los datos de la carta, hasta los más insignificantes y a primera vista inofensivos, iban a armonizarse por sí solos con los registrados antes. Nueva opresión de botones, y saltaba por el otro extremo, mientras el interior de la máquina se iluminaba, otra ficha con las conclusiones infalibles en vista de los datos acumulados hasta entonces. Si al efectuarse este segundo orden de movimientos la máquina no se encendía, quedaba en pie la conclusión anterior; es decir, la nueva carta no había modificado las informaciones ya adquiridas. ¿Habrían sido posibles los grandes e inesperados frutos de la censura sin este invento admirable? ¿Qué cabeza humana hubiera soportado el coordinar tantos indicios aparentemente inconexos o inconexos de veras? ¿Una cabeza alemana? Ni pensarlo; todas estaban en el campo enemigo. Inglaterra habría sucumbido.

Confieso que la emoción me ahogaba cada vez que la luz interior y el tintín de las matrices al resbalar por las correderas prometían un nuevo descubrimiento. Era una emoción sólo mía. Mis compañeros, naturalmente, apenas si rezumaban por el rostro insana malicia anticipada en espera de alguna revelación deshonesta o de carácter íntimo. Su regocijo se desbordaba cuando los mensajes de la máquina eran como éstos:

Fulana de Tal (casada)—Mengano (soltero).

Simple bégan.

O bien:

Don luan de Armas, Conde.

Se tiñe el pelo y presume de añejo abolengo.

Padres desconocidos.

En el acto se echaban sobre los directorios para indagar nombres completos, posición social y demás particularidades de las personas aludidas. A tal grado llegó esto, que hube de ponerle un basta aquí.

Mas de todos modos, tantas eran y tan diversas las noticias de la máquina que —lo diré sin ánimo de acusar a nadie, por simple amor a la verdad— los descubrimientos menos interesantes para nosotros eran los relacionados con la Guerra. Maldita la gracia que nos hacían fichas como las siguientes:

J.M.C., Inspector servicio de transportes.

Traidor.

Mañana entregará planos al enemigo en tal parte.

O esta otra:

William Bechstein.

Alemanófilo vergonzante.

Autor proyecto secreto militarizar México.

A cualquiera no familiarizado con las máquinas censoras, estos resultados prodigiosos le habrían quitado el sueño. Nosotros apenas los considerábamos, y de mala gana corríamos de oficio al comisario ejecutivo. Chocábamos en ocasiones que noticias de tan poca monta como éstas causaran escándalo en la prensa, y llegábamos hasta decir en público, sin que nadie nos entendiera, por supuesto: “¡Vaya, con lo que se conforman esas gentes!” Algunas veces me arrastraba la vanidad de mi oficio, sobre todo en los tranvías, y de súbito deslizaba al vecino, en voz baja, cualquier noticia de las gordas. Los muy imbéciles me miraban de hito en hito y me tomaban por loco. ¡Loco!

Las grandes noticias, no las de la Guerra, eran las que me preocupaban. Las había de todo orden: origen de las lenguas, rectificaciones históricas, situaciones geográficas de lugares inexplorados, lagunas bibliográficas, apreciaciones críticas, sondeos estelares, canonizaciones olvidadas o desconocidas, y otras así. Cabalmente, esta predilección. mía por las luces que la máquina arrojaba en tales materias, causa al principio de agrabilísimas sorpresas, dio lugar más larde a que cayera yo en sospecha de la horrible catástrofe que había de traerlo todo al estado actual.

Cierta vez empezó la máquina a producir, en sus respuestas, fichas ininteligibles y raras. La estructura de ellas, sin embargo, era de una coherencia interior tan evidente para ojos acostumbrados a leer aquellos mensajes, que su aspecto indescifrable y la dificultad de relacionarlos con sucesos posibles no habrían podido achacarse a torpeza en el funcionamiento de la máquina o error en las perforaciones de registro. Porque solía acontecer, por ejemplo, que donde debíamos marcar 23 años, casado, marcábamos por descuido 3 años, casado, y con este dato imposible la máquina se volvía loca y arrojaba las respuestas más caprichosas y absurdas. Ahora no se trataba de eso. Alguna significación oculta presentía yo tras la extraña apariencia de la ficha que me desconcertó por primera vez y me sumió, a partir de ahí, en profundas cavilaciones ya nunca abandonadas:

Decía así:

Lat. 41° 50’, Long. 87° 38’ W.

Gato que vuela

Noviembre 22, 3, a.m.

Antes que los cuerpos morirán las almas.

Esos signos geográficos, ¿no señalaban la situación de Chicago en el globo terrestre? “Gato que vuela”, por otra parte, me recordaba confusamente alguna poesía lunar y regocijada de cierto poeta mexicano. Mas, ¿por qué recurría la máquina a notaciones astronómicas en lugar de decir claramente Chicago? ¿Ni qué tenía que ver el buen humor fantástico de aquel poeta (amigo mío por cierto; en paz descanse), con la ciudad norteamericana, ni menos con la terrible sentencia final, digna de los labios de un gran filósofo?

Desde entonces, muchas fichas de esta especie dieron en salir, al lado de las acostumbradas, cada vez más frecuentes, más enigmáticas, más torvas. Y los días pasaron. Poco n poco nuevos datos se sumaban a los muy endebles que yo acertaba a interpretar, y a gran prisa crecían mi excitación y mis temores. A no dudarlo, la máquina pugnaba por expresar algo inefable dentro del lenguaje con que se la había dotado. Todo un orden de acontecimientos trascendentales —parecíame así— debió de escapar a la previsión del inventor, y la máquina, guiada por la consciencia adquirida, se esforzaba por exceder los designios de la voluntad creadora, como lo hacían los hombres, ni más ni menos.

Las sospechas fueron transformándose paso a paso en certidumbre espantosa. Cada nuevo detalle provocaba en mí mayores alarmas, agrandadas por la naturaleza misma de las cosas anunciadas: ya eran velocidades enormes, ya altísimas temperaturas, ya densidades inconcebibles, ya vibraciones y ondas extraordinariamente complicadas. El momento fijado, además, Noviembre 23, 3 a.m., se repetía con persistencia aterradora. De cuando en cuando renegué entonces de la afinación que no me dejó hacer de las ciencias físicas mi especialidad; y, aunque fiel siempre a la máquina y seguro de su saber infalible, mejor aún, resuelto, si era preciso, a morir con ella, a menudo eché entonces de menos mi cátedra universitaria pese a toda su insípida pedantería. Me ocurrió también preguntarme entonces cómo las simples cartas que unos hombres dirigen a otros, conjugadas entre sí, vistas en conjunto y como desde arriba, podían dar base al pronóstico de inmensos fenómenos supraterrestres y de inminentes cataclismos interplanetarios. ¿O serían los hombres, al fin y al cabo, la verdadera causa: los fragmentos infinitesimales de la pasión destructora, derramados a todos los ámbitos del mundo mediante las cartas, y con foco en los frentes de combate? Inútil quererlo investigar.

El terror fue ocupando mientras tanto el sitio de mi pasada curiosidad, y llegó un día en que ya no quise separarme de la máquina, sino que me aferré más a ella para descubrir la verdad completa. Sin decir a nadie palabra de los móviles reales que me guiaban, introduje radicales reformas en mi departamento: reorganicé el trabajo y la distribución de las secciones, añadí empleados y, en fin, lo preparé todo para despachar cuanto antes hasta la última carta que se me entregara. A regañadientes primero, después contagiado extraña fiebre, el personal a mis órdenes secundó mis esfuerzos con actividad incansable. En pocos días no quedó carta rezagada ni de las que en tiempos normales habrían requerido un estudio de meses. Nos felicitó el ministerio los sueldos se elevaron; diose el caso de tener nosotros que pedir más cartas al correo, y aun hice publicar en toda la prensa, subrepticiamente, costosísimos artículos de las mejores firmas sobre la conveniencia y necesidad de cultivar la literatura epistolar en tiempo de guerra. Durante muchos días, lo recuerdo con vaguedad, los grandes diarios tributaron calurosos elogios al Departamento de Lenguas Romances de la Censura.

Y así, los días pasaron y la máquina pareció alcanzar el sumo conocimiento: sólo una verdad tenía ya, una verdad sola, tenazmente repetida en una misma ficha. ¡La ficha terrible! Para entonces, en fuerza de atar cabos y de pensar en ello, ya sabía yo a qué atenerme; mi tormento no era, como antes, la ansiedad cruel de la duda, sino la espantable certeza de lo que habría de ocurrir.

Pasó un día; pasaron dos, tres. Convencido, resuelto, más que nunca sumiso a la presciencia de la máquina, la víspera de la fecha fatal reuní a mis compañeros de trabajo y les revelé la suerte que a ellos, a mí y a todos los hombres nos esperaba. Recuerdo haberlo dicho con profunda emoción, aunque sin solemnidad ni preámbulos ociosos. ¿Me expliqué mal acaso? ¿Hubo en la expresión de mi rostro algo que desvirtuara la sinceridad de mis palabras? Ellos se miraron primero entre sí, sonrieron después, y acabaron por mofarse de mí y reírse en mis barbas. Bien mirado, así tenía que suceder. Allí terminó para siempre mi antiguo prestigio; desplomándose allí el glorioso pedestal que antes me valiera. mi afamado “centro de distribución alternada por perforaciones paralelas”, y durante las pocas horas restantes fui objeto de toda clase ele burlas encubiertas por parte de mis antiguos admiradores. A media voz me llamaron necio, imbécil, loco. Alguien habló hasta de dar parte al Director General.

Por razones que ignoro, sin embargo, todos mis compañeros permanecieron a mi Indo hasta el momento trágico. Las horas —largas horas deben de haber sido— corrieron para mí como unos cuantos minutos, en que desplegué actividad y esfuerzos incalculables. Quietos en sus sitios de costumbre, mis compañeros me miraron hacer durante esas horas, con actitudes que a veces mostraban —ahora me doy cuenta— principios de compasión. ¡Cómo si a todos los hombres no nos gobernara en aquel trance un mismo destino!

En los últimos instantes se había adueñado de mí el furor de acelerar más y más el funcionamiento de la máquina, ya no para cerciorarme de la catástrofe anunciada, sino en espera de noticias salvadoras. La horrible ansiedad de esos momentos postreros la evoco hoy confusamente mezclada con la faz cambiante e inexorable del reloj y las imágenes de mi mujer y mis tres hijos. Me sentí entonces como si viviera en el corazón mismo de una pesadilla, interrumpida aquí y allá por la nota, real pero lejana, de mis compañeros, burlones, compasivos.

Sin sentirlo casi, con la rapidez de cuanto se precipita a su fin, habíamos salvado las horas finales del día 2l, y las manecillas del reloj corrían desbocadas entre las dos y las tres del 22. En mis oídos sólo sonaba el ruido característico de la máquina; mis ojos sólo existían para la muesco por donde saltaban las respuestas, si bien en ellos estuvieron siempre presentes, por extraña manera, la cara del reloj y las de mis compañeros de trabajo. ¡Pobrecillos!

La desesperación de un fin cierto y muy cercano obró entonces en mí un curiosísimo estado contradictorio, que no por parecerme ahora explicable fue en aquellas circunstancias menos absurdo ni menos contrario a mi pasada dignidad: aunque seguro de la veracidad de la máquina, quise convencerme de que nada anormal estaba estorbando la llegada de un mensaje salvador, y ya muy cerca de los tres intenté un rápido examen de las partes más delicadas del mecanismo. Descorrí las tapas centrales; comprobé al tacto la situación exacta de los centros distribuidores y los receptáculos de primer grado; no satisfecho aún, resolví, para mayor seguridad, verificar los contactos de asimilación y comencé a desmontar los cilindros maestros. No sé cómo algunas escobillas se aflojaron, dejando que las matrices se desprendieran de su sitio y empezaran a derramarse fuera de la máquina. Al estrépito que éstas hicieron al caer, mis compañeros vinieron hacia mí y trataron de asirme. Alguien me cogió por un brazo; instintivamente me agarré yo a lo que pude, casi en las entrañas mismas de la máquina; tiraron de mí con más fuerza y, junto con mi mano, se arrancó de la máquina un puñado de piecesitas torcidas y rotas. Oí que gritaban: “¡Traición!”; solté las piezas y me cogí de una palanca; forcejearon conmigo…

Yo me defendía con los pies, con el cuerpo, con In cabeza, y me asía a la máquina con tanto ardor como si de ello dependiera mi vida. Las fichas y las matrices llovían sobre mi cabeza, salían volando por todos Indos, se amontonaban bajo nuestros pies. De pronto lograron ellos separarme de la máquina y entonces rodamos todos por el suelo, revueltos con fichas, matrices, bobinas, condensadores. Logré ponerme en pie cuando sonaba en el reloj la primera campanada de las tres. Traté de ir hacia la puerta: dio el reloj la segunda campanada; bruscamente un vivísimo resplandor me cegó y sentí, cual si hubiese sido inseparable de un estallido interno, un enorme dolor en la frente.

• • •

¿Cómo se salvó esta porción del mundo en la cual me hallo? No lo sé. La luz que me alumbra no puede ser la del sol (imposible que la máquina se equivocara), por más que me parezca que hay días y noches. Algo ha de ser, algo que yo descubriría si no tuviera esta rara pereza de pensar, si un eco de aquel enorme dolor no pesara todavía sobre mi frente. Vivo en una casa que, a juzgar por rumores lejanos pero familiares, debe de ser muy grande. No sé cómo ni por qué estoy aquí ni hay para qué saberlo. Un ser vestido de blanco, una a manera de mujer, entra en mi habitación de vez en cuando, arregla los muebles, me sirve aguamanos, me da de comer y me mira siempre con ojos dulces y sonrientes. Hay días en que, según creo, paso dos noches, siento como si dos veces despertara a la vida después del olvido profundo que es el sueño. Cuando así ocurre, uno de estos sueños me deja dolorosamente cansado, con menos ganas de pensar por qué estoy aquí y por qué la luz que me alumbra se parece tanto a la del sol. Desde mi ventana veo las calles de un gran jardín siempre solitario; es un bellísimo jardín. ¿Por qué este ser de ojos dulces, tan amable, tan cuidadoso, tan servicial, no me da también el jardín?

Nueva York, diciembre de 1917.

En: Revista Universal. Nuevo York, diciembre de 1917.

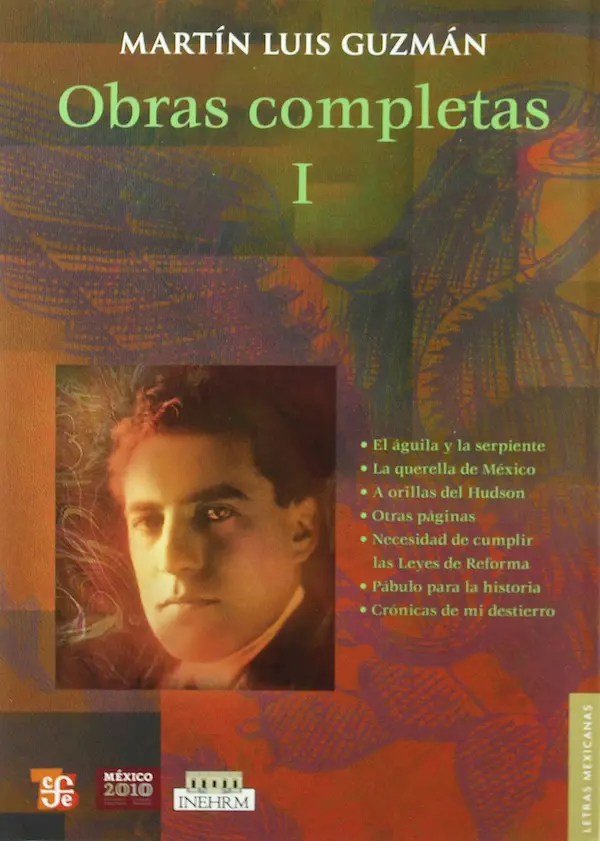

Si te interesa leer más de este escritor puedes conseguir sus obras en Amazon. Un cuento icónico de este escritor es La fiesta de las balas donde narra una escena que pudo ser común en la Revolución mexicana y durante las aventuras de Pancho Villa.

Precio aproximado: $756.55